2012.03.04 13:59

오는 6월 28일(일) 오전 10시30분, 마석 모란공원 위령탑 앞에서 故문송면 21주기 산재사망노동자 합동추모제가 열립니다. 일터에서 현장에서 일하다 다치거나 직업병에 걸리거나 사망한 노동자를 기억하고 추모하는 행사입니다. 비록 일요일 오전이지만 다른 약속이 없는 분들은 함께 하시면 좋을 것 같네요.기사 내용과 사진을 인용하실 때는 출처를 반드시 밝혀주세요. 고맙습니다.

▲ 청년이 된 문송면. 열다섯 문송면이 살아있다면 30대 후반의 건강한 청년이었을 것이다. 이 사진은 유족이 열다섯 문송면을 청년의 문송면으로 사진작업한 것이다. ⓒ 교육센터

# 쉽게 잊은 그를 다시 만나다

처음 문송면을 만난 것은 TV드라마였다.

열다섯? 열여섯? 한가로운 낮이었는지 느지막한 저녁이었는지 모르지만 드라마 ‘송면이의 서울행’을 봤던 기억은 또렷하다. 나는 그때 꽤나 슬퍼했다. 감수성이 풍부한 나이대라서였기보다는 송면이가 처한 상황 때문이었던 것 같다. 말이 좋아 주경야독이지 지금 쓸 수 있는 단어로는 ‘혹사’ 아니었던가. 처지야 송면이보다 나았지만 아마 “시골에서 살았다면 어쩜 나도 저 아이처럼 되었을지 몰라…”하는 염려를 했다. 그래서 남 이야기가 아니었던 것 같다.

물론 쉽게 문송면을 잊었다. 나는 문송면이 아니었으니까. 시골에서 쌀 한말 머리에 이고 서울로 오신 부모님에게 맞벌이는 필수였고 자식들은 일찍 철이 들었다. 계집애는 더 일찍 철이 든다. 일찍부터 라면 끓이기를 떼고 엄마를 대신해 장을 봤다. 반에서 우유를 신청하는 학생은 아니었지만, 배를 곯았다든가 육성회비 밀려 선생님에게 따로 불려간 적은 없었다. 그리고 세월이 흘렀다.

다시 문송면을 만난 것은 2005년. 세 번째 일터, 교육센터에서였다. 그해 문송면은 7월 2일 즈음에 치르는 하나의 기념식이었다. 뭘 몰랐으니까. 문송면은 해마다 의미를 조금씩 더했다. 새로운 의미라기보다는 ‘문송면’ 그 자체가 조금씩 무게를 더했다. 그것은 살면서 전혀 몰랐던(모를 수밖에 없었던) 일하는 사람이 건강할 권리, 안전하게 일할 권리, 다치지 않을 권리라는 무게였다. 일하다 다친, 아픈, 죽은, 제대로 보상 못 받는, 직업 복귀 안 되는, 사회재활 안 되는 노동자를 알아가는 과정이었다.

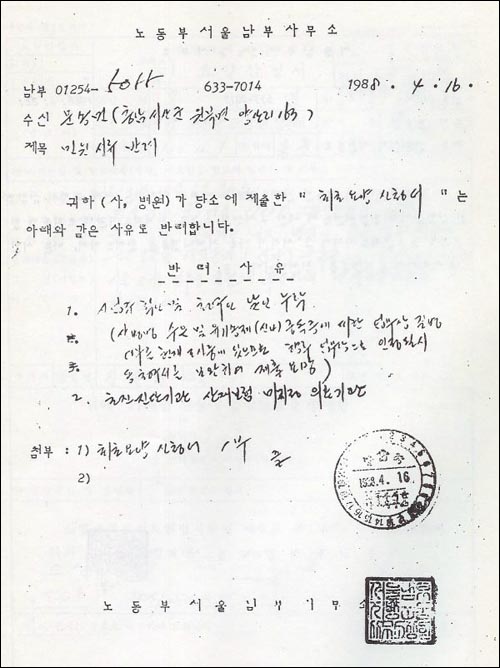

▲ 반려된 산재신청서. 1988년4월16일. 노동부 서울남부사무소가 문송면의 산재신청을 ▽사업주 날인 누락 ▽초진진단기관 산재보험 미지정 의료기관 등을 이유로 거부한 서류. 당시 산재보험은 노동부가 운영했다. ⓒ 교육센터

# 역사는 노동자를 기억하는가?

첨단이라는 말과 어울리는 21세기에 산다고 하지만 우리 사회는 여전히 수많은 문송면이 존재한다. 바닥에 수은이 흘러넘치는 공장에서 아무런 보호장구 없이 일했던 문송면은 영세사업장 노동자, 이주노동자, 비정규직 노동자, 고령노동자 이름으로 바뀌었을 뿐이다. 그리고 그들은 대부분 그때와 마찬가지로 사회 관심 영역에서 벗어나 있다.

자주 이용하는 검색 엔진에서 ‘ㅁㅜㄴ ㅅㅗㅇ ㅁㅕㄴ’을 쳐봤다. 문송면이란 단어를 가진 홈페이지는 십여 개뿐. 청소년 노동, 열악한 작업환경, 산재노동자에게 안전망 없는 사회 등 많은 문제를 알렸던 문송면. 원진레이온 노동자 투쟁에 불씨가 되었고 법과 제도를 바꾸게 했던 문송면이었지만 이제 그는 산업위생 교과서에 몇 줄, 1988년 싸움을 같이했던 선배와 뒤를 잇는 후배 가슴에 남아있다.

요즘 전에 느끼지 못했던 두려움을 느낀다. 세상을 비판하는 시사프로, 다큐, 드라마가 사라지는 방송, 권력과 자기 입맛에 맞는 보도만 생산하는 언론이 사람 귀와 눈을 멀게 할까봐. 대한민국에는 한 해에도 수만 명의 또 다른 문송면이 있는데도 그것이 더더욱 중요하지 않은 세상이 될까봐. 그래서 노동자를 기억하지 않는 사회가 노동자를 아예 지우려는 사회가 될까봐.

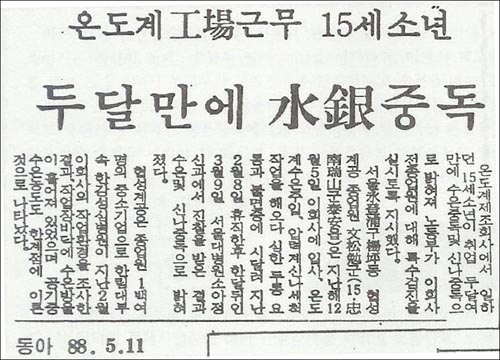

▲ 문송면의 수은중독을 보도한 동아일보 기사. 1988년 5월 11일자에 온도계 공장에서 일한 15세 소년이 두달만에 수은에 중독되었다는 기사내용이다. ⓒ blog.ohmynews.com/hum21

예배당 가는 길-문송면 君을 기억함

박현덕

빗방울이 얼굴 때린다 만장도 훌쩍거리고

장의차에 실려진 소년의 마지막 모습

모두들 회사 정문에서 노제를 지켜 본다

온도계부 수은 주입실 굵은 가래 내뱉으며

흐릿한 연기들이 빠져나가는 잠깐 동안

뜨끈한 사거리 국밥집과 야학 교실을 떠올린다

일요일 아침 철야하고 예배당 가는 길

신나 취해 가랑잎처럼 흔들흔들 걸어간

소년의 축 처진 어깨 성경이 끼어 있다

예배당 구석 앉아 풋잠을 자다가 문득

전신을 도려내는 통증에 고개 드니

툭, 툭, 툭 한 세상 아픔이 물음표를 던진다

출처 : 노동 현장의 시조, 김주석, 오마이뉴스, 2007. 1 5.