하사는 나에게 담배 한 대 있냐고 물었다. 나는 딱 잘라 거절했다. 환자 후송을 맡은 당직 의무병이었기 때문이다. 하사는 전방 모부대 소속으로 부대내 소각장에서 부탄가스 폭발로 체표면적 50% 이상에 3도 화상을 입었다. 일차로 전방 병원부대를 경유하여 헬기로 수도통합병원으로 후송되는 길이었다. 당시 서울에 있던 수도통합병원을 가기 위해 헬기는 서울 상공을 가로지르지 않고 멀리 경기도로 우회하였다. 적지않은 시간이었는데도 그는 한 번도 소리내어 통증을 호소하지 않았다. 의식도 내내 또렷했다. 3도 화상은 통증이 오히려 덜하다는 군의학교 교관의 말이 또렷하게 상기되는 순간이었다. 얼마 후 나보다도 앳돼 보였던 그 부사관이 유명을 달리했다는 소식을 들었다.

내가 있던 그 부대에는 전방에서 사고를 입은 군인이 수시로 들어왔다. 때로는 이미 사망한 ‘영현’이 되어 오기도 했다. 총기 관련 사고뿐만 아니라 위 부사관의 사고사례처럼 각종 안전사고도 끊이지 않았다. 예를 들어 겨울철 훈련 중 밀폐된 차량에서 히터를 틀어놓고 몸을 녹이다가 잠들면서 차량내에 누적된 일산화탄소로 사망한 사례가 적지 않았다. 연천 포부대 동원예비군 훈련중 폭발사고('93.06.10, 19명 사망)는 내가 전입오기 직전에 있었던 일인데, 선임병들은 희생자들의 주검을 수습하던 이야기를 귀가 따갑도록 하기도 했다.

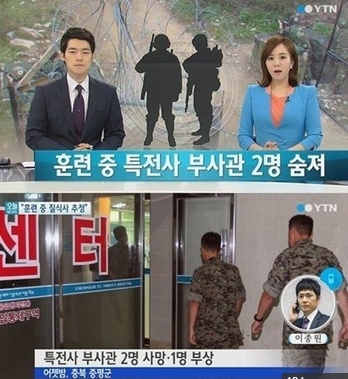

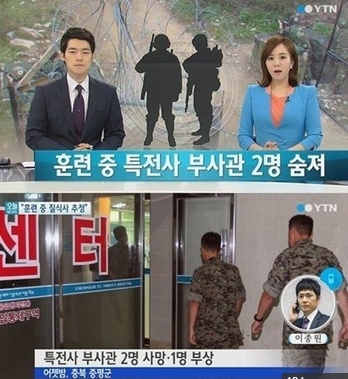

이번 특전사 하사관 훈련중 질식사고를(2014.9.2) 접하니 군에서의 안전사고 문제도 20년전이나 지금이나 본질적으로 달라진 것이 없는 것 같다. 그도 그럴 것이 반성과 교훈을 삼을 기회가 거의 없었던 것 같다. 사고조사를 헌병이 독자적으로 할텐데 그 전문성이 오죽하겠느냐는 의문이 먼저 든다. 일반 사업장에서 재해조사는 고용노동부 기술직 근로감독관과 한국산업안전보건공단 전문가가 하거나 이와 병행하여 경찰과 국립과학수사연구소, 때론 가스안전공사나 전기안전공사가 조사를 같이 한다. 그럼에도 사고원인이 제대로 밝혀지지 않거나 조사결과에 오류가 있다. 게다가 군에서 기소와 판결을 맡은 군검사와 군판사가 모두 지휘관의 휘하에 있다는 것은 더 이상의 조사가 힘들다는 것을 충분히 짐작케 한다.

사실 안전사고라는 표현은 이미 고착된 용어이므로 나도 사용했을 뿐이지 본질적으로는 그다지 적절하지 않다. 군대에서는 ‘비전투손실’이 이미 널리 사용되고 있는 만큼 ‘비전투사고’라는 표현이 적절할 것 같다. 비전투사고에 대한 조사는 지금까지와는 다른 조사와 사법시스템이 필요하며 동시에 예방을 위한 시스템도 그에 준해야 한다고 생각한다. 대만 법원이 2013년 군범죄에 대하여도 민간 법원의 재판을 받도록 한 개혁은 이미 잘 알려진 바인데 이뿐만 아니라 미국은 예방체계에서도 매우 우리와 다르다. 즉 비전투상황(훈련 포함)의 사고예방에 관하여 미군은 미국 노동부 외청인 산업안전보건청(OSHA)의 감독을 주기적으로 받는다. 우리나라에 주둔하고 있는 미군부대도 정기적으로 산업안전보건청 공무원들이 와서 안전상태를 감독하는 것이다. 쉽게 말하면 군부대에 고용노동부 근로감독관이 들어가서 훈련에 쓰는 물품이나 기기가 안전한 것인지 등을 감독하고 문제가 있을 경우 시정을 명할 수 있다는 것이다. 물론 이에 대비하기 위해 미군은 부대마다 산업안전보건 전문가를 고용한다. 여기서 미군은 모병제라는 사실을 감안해야 한다는 주장을 할 수 있는데, 그것은 반론은 될 수 없다고 생각한다. 생명에 있어서 직업군인과 의무복무 군인간 귀천이 있을 수 없으며, 국가는 돈 받지 않고 복무하는 사람들의 안전과 생명에 대한 책임감을 더 느껴야 한다는 것도 설득력이 있기 때문이다. 여기서 더 놀라운 소식이 있다. 이러한 고강도 안전대책으로 현재 미군의 비전투사고율은 미국 산재율에 비해 1/9이라는 것이다. (사진 : YTN 뉴스 캡쳐)

이번 특전사 사고는 미군의 ‘고강도 포로체험’ 훈련을 본따서 시행한 것이라 한다. 배우려면 그네들이 얼마나 훈련시 안전도 고강도로 시행하는 지도 배울 일이었다. 이 사고에 대한 대책으로 매뉴얼이 또 나올 것인데 그것으로 끝나서는 안된다. 발생한 사고에 대한 투명한 조사시스템은 물론 더 근본적으로는 미군처럼 비전투시 군의 안전상태를 제3의 기관으로부터 안전감독을 받는 체제가 필요하다.

○ 참고문헌

Chad Storlie. ‘Let’s Be Careful Out There’: What the U.S. Army Can Teach Employers About Working Safely. EHS Today (2014. 8.13)

|